![Neuschoo, LK Wittmund/NDS: geballter Protest gegen noch mehr Windenergie, 25. Juni 2015, Foto (C): Manfred Knake]()

Neuschoo, LK Wittmund/NDS: geballter Protest gegen noch mehr Windenergie, 25. Juni 2015, Foto (C): Manfred Knake

Die Gaststätte “Mittelpunkt” in Neuschoo im Landkreis Wittmund/NDS ist eigentlich bekannt für die Karnevalssitzungen, die hier in jedem Jahr großen Zuspruch finden. Aber auch ohne Karneval flogen auf dieser bemerkenswerten Informationsveranstaltung die Löcher aus dem Käse…

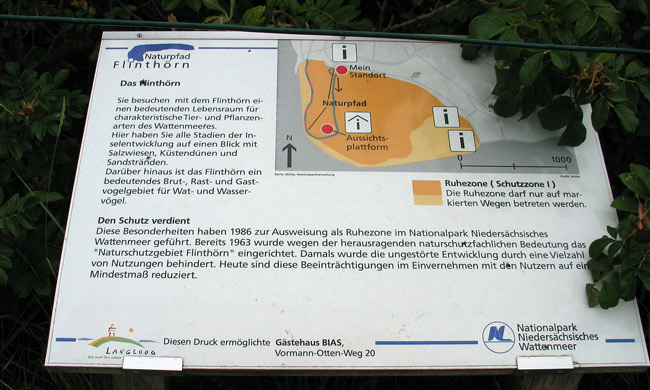

BI-Einladung gegen noch mehr Windenergieanlagen zusammen mit Vernunftkraft-Niedersachsen.de, 26. Juni 2015 in Neuschoo, Gaststätte Mittelpunkt, unvollständiges Gedächtnisprotokoll

von Manfred Knake

Vorweg:

Erneut wurde der „Anzeiger für Harlingerland“ als Lokalzeitung und Chronist der Ereignisse vermisst, es war, wieder einmal, die Presse nicht anwesend, obwohl der öffentliche Druck gegen immer mehr Windkraftanlagen für ganz wenige Profiteure immer größer wird. Aussage eines BI-Veranstaltungsteilnehmers: “Die wollen den Ball flach halten!” Nicht nur am 25. Juni in Fulkum/Holtgast anlässlich einer „Bürgerinformation“ der Gemeinde Holtgast (Kurzbericht ganz unten) zu „nur“ drei riesigen neuen Anlagen am Hartsgaster Tief, als die Holtgaster Ratsvertreter von den Einwohnern der Gemeinde ihr Waterloo erlebten; nein, auch gestern am 26. Juni in Neuschoo in der SG Holtriem wurde es sehr, sehr eng für den Samtgemeinderat von Holtriem (ohne Anwesenheit von SG-Bürgermeister Dirks!) .

Die ca. vierstündige Veranstaltung war ein Highlight und fernsehreif! Der Saal der Gaststätte „Mittelpunkt“ war rappelvoll. Die neugegründete BI gegen weitere Windkraftanlagen (Frieda Rocker 04975 8409) hatte zusammen mit der Initiative „Vernunftkraft.de“ den Abend gut vorbereitet (u.a. Harald Frauenknecht aus Hinte 04925 481, Sven Reschke-Luiken aus Arle 04936 91 62 72, Kerstin Harms, Roggenstede und Yvonne Pahlow), die den Film „Energieerlebniszentrum 365 Tage im Jahr geöffnet“ im Hintergrund ablaufen ließ.

![Windparks in Arle, Großheode und Dornum, LK Aurich/NDS; Foto (C): Manfred Knake]()

Windparks in Arle, Großheode und Dornum, LK Aurich/NDS; Foto (C): Manfred Knake

Wesentliche Inhalte (aus dem Gedächtnis) folgen, vieles fehlt oder ist unvollständig:

– Erläuterung mit vielen Zahlen, was „Energiewende“ bedeutet und dass die Windenergie daran überhaupt nur einen sehr, sehr kleinen Anteil hat und es nur ums Geld der Investoren geht, ohne vorhandene Kohle- oder Gaskraftwerke können die Anlagen gar nicht einspeisen. Fazit: Eine Energiewende gäbe es gar nicht.

– Die TA Lärm ist völlig veraltet, weil sie niederfrequenten Lärm gar nicht ausreichend berücksichtigt, aber gerade der hörbare niederfrequente Schall und der nicht hörbare Infraschall die Gesundheitsprobleme verursachen. Eine Verfassungsklage wegen der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit werde von einem Staatsrechtler vorbereitet (siehe auch hier: http://www.wattenrat.de/2015/06/26/windenergie-und-laerm-spendenaufruf-fuer-eine-verfassungsbeschwerde/)

– Der Landkreis Aurich mit seiner hohen Windkraftdichte verfügt noch nicht mal über einen aktuellen Landschaftsrahmenplan, der den derzeitigen Landschaftszustand erfasst und bewertet, dennoch werden immer mehr Anlagen genehmigt. Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Aurich hat 2006 die Gültigkeit verloren. Seit der Bekanntmachung der Planungsabsichten im Januar 2009 befindet sich der Landkreis Aurich in der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes. Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Wittmund datiert von 2007 und ist völlig veraltet.

– Die geforderten Wind-Leistungskontigente z.B. im RROP des LK Wittmund sind längst erfüllt und überschritten, warum wird also weiter genehmigt? Das Südmoor in Blomberg sollte einmal Landschaftsschutzgebiet werden, jetzt soll dort ein Windpark gebaut werden, mit nur ca. 500m Abstand zur Wohnbebauung.

– Der Gewerbesteueranteil ist nur gering (15 bis 18 Prozent), der Rest der Umlage verschwindet beim Landkreis (als Genehmigungsbehörde! und beim Land), Dornum ist trotz hoher Windkraftdichte auf Bedarfszuweisungen angewiesen, Windkraft bringt also kaum eine Entlastung für die Kommunen. Hinweis auf die rechtswidrige Beteiligung des LK Aurich mit einerTochtergesellschaft an Windparks, nach dem Kommunalverfassungsgesetz ist das verboten!

– Vorwurf der Intransparenz der Genehmigungsverfahren „am Bürger vorbei“, nur kleiner Aushang am Gemeindebüro oder unscheinbare kleine Zeitungsanzeigen statt rechtzeitiger und umfassender Bürgerinformation wie im Kommunalverfassungsgesetz vorgesehen; vor der Wahl, wenn der Wähler erreicht werden soll, klappe die Information doch auch (sagte eine sehr aufgebrachte Zuhörerin).

![Roggenstede, LK Aurich/NDS, Juni 2015, Foto (C): Manfred Knake]()

Roggenstede, LK Aurich/NDS, Juni 2015, Foto (C): Manfred Knake

– Sehr eindrucksvolle Redebeiträge von Lärmbetroffenen aus Arle, Roggenstede , Dornum oder aus der Nähe von Wilhelmshaven: Schlafstörungen, bestimmte Krankheitsbilder, Kinder ständig unausgeschlafen zur Schule, Lebensqualität dahin, Häuser unverkäuflich, noch nicht einmal Reiten sei in der Nähe der „Subventionspropeller“ entspannt möglich, weil es die Pferde nervös mache.

– Auf die Landschaft und die Natur werde überhaupt keine Rücksicht mehr genommen, Gutacher (von Investoren bezahlt) “übersehen” planungsrelevante Arten.

– Ein Redebeitrag eines Neuschooer Neubürgers, Ex-Unternehmer, der vorher für die CSU in Bayern Politik gemacht hatte: „Ich dachte immer in Bayern war die Korruption schlimm, bis ich nach Ostfriesland kam…“ Er habe genug Geld, Ostfriesland wieder zu verlassen, er sei aber krankheitsbedingt an die Küste gezogen.

– Holger Heymann als Ortsbürgermeister und SPD-MdL saß bei SG-Holtriem-Ratsmitgliedern am Tisch, u.a. Franz Pfaff (Ortsbürgermeister Ochtersum), Harmine Bents (Ortsbürgermeisterin Utarp). Heymann verteidigte, dass die Planungen rechtzeitig in Aushängekästen bekanntgemacht worden seien, es folgte Gelächter aus dem Publikum “(Wer liest das denn?”); eine Zuhörerin auf platt zu Heymann: „Wir haben Dich gewählt, Du hast uns verraten und verkauft, so geht das nicht!“

– Von Zuhörern an die Adresse Holger Heymann: Der Rückbau der Altanlagen werde entgegen der Gesetzeslage nur unvollständig im LK Wittmund durchgeführt: Statt das gesamte Fundament zu entsorgen, werde es nur oberflächlich abgekratzt, auch die extra gebauten Schwerlaststraßen für die Windparks müssten wieder weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Damalige Begründung aus dem Landkreis: Die vollständige Entfernung sei unverhältnismäßig teuer für die Betreiber. Holger Heymann will das mit nach Hannover in den Landtag nehmen.

![Fundamenbodenplatte, E-101, unfetiges Stahlbetonfundamnet, Stedesdorf/LK Wittmund/NDS]()

Fundamentbodenplatte, E-101, unfertiges Stahlbetonfundament, Stedesdorf/LK Wittmund/NDS, Foto (C): Manfred Knake

– Höhepunkt der Veranstaltung war nicht, dass Holger Heymann ohne Blessuren mit seinem Stuhl zusammenbrach („ein schlechtes Zeichen, da sägt einer an meinem Stuhl“), sondern das sowohl Günther Eisenhauer (der „berühmte“ Offshore Eisenhauer von Norderland http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-76121062.html) sich mit seinem Bruder Johann Eisenhauer (der Onshore Eisenhauer von der Norderland Naturplan) öffentlich heftigst stritt. Günther Eisenhauer („man wird sehr, sehr reich mit Windenergie“) unterstützte (!) die Vorbehalte der Anwesenden gegen noch mehr Windenergie in der Gemeinde, kritisierte die intransparenten Planungsabläufe und die Landschaftsverschandelung, die Gier (!), die Störung des sozialen Friedens. Ein Kommunalpolitiker (Axel Eisenacher, Westerholt, Grüne) habe sich wegen der Machenschaften schon “zurückgezogen” und sei aus dem Rat ausgeschieden.

Günther Eisenhauer warf seinem Bruder Johann vor, die Markenrechte am Namen „Norderland“ rechtswidrig übernommen zu haben. Er plauderte weiter aus dem Nähkästchen und beleuchtet die Machenschaften vor den Windparkgenehmigungen. Er deute auf einen anwesenden Enercon-Ingenieur (der neben Johann Eisenhauer saß) und verwies auf Probleme mit den viel zu lauten Enercon-Flügeln, „wenn Ihr wüsstet, was da abläuft, würdet Ihr umfallen“. Sein Bruder Johann hatte vorher behauptet, die neuen, größeren Anlagen seien viel leiser. Günther Eisenhauer wandte sich an MdL Heymann, er solle die Bedenken der Anwesenden ernst nehmen, „geht in Hannover in Euch, überdenkt, was Ihr den Menschen antut“. Er (Günther) freue sich schon immer auf sein Ferienhaus außerhalb der Region.

![Windpark Westerholt/LK Wittmund mit dem Dorf Utarp. Hier ist Harmine Bents (SPD) Bürgermeisterin. Foto (C): Manfred Knake]()

Windpark Westerholt/LK Wittmund mit dem Dorf Utarp. Hier ist Harmine Bents (SPD) Bürgermeisterin. Foto (C): Manfred Knake

Und dann führte Günther Eisenhauer die SPD-Ortsbürgermeisterin von Utarp, Harmine Bents, öffentlich vor (die für die F-Pläne gestimmt hatte): Sie habe sehr genau gewusst, was geplant sei, sie sei ja selbst finanziell an Anlagen beteiligt. Harmine Bents: „Alle Bürger dürfen das, ich auch“. Zwischenruf „Selbstbedienungsladen“.

Später sagte Johann Eisenhauer noch, das die Immobilienwerte durch die Nähe der Windkraftanlagen gar nicht fallen würden. Am Beispiel Haus Marienfeld in Schwittersum/Dornum (von WEA umzingelt) das Haus sei „gut verkauft worden“. Er verschwieg und wurde sofort korrigiert, dass das Haus vom Kämmerer der Gemeinde Dornum, Thomas Erdmann, gekauft wurde, der selbst Geschäftsführer der “Windpark Dornum GmbH & Co.KG” (Handelsregisterauszug Amtsgericht Aurich 20975) und in weiteren Windkraftbetreibergesellschaften tätig ist. Ziel des Hauskaufes war, Platz für noch mehr Windkraftanlagen zu schaffen, weil kein störender Kläger mehr da ist.

Eine ältere Frau rief unter Tränen dazwischen: „Verschenkt Eure Häuser, wenn Ihr nicht mehr drin leben könnt, die Gesundheit ist wichtiger“. Zwischenruf: “kalte Enteignung!”

Die Diskussion wurde schließlich immer erregter und lauter, bis SPD-Ratsmitglied Dr. Heiko Klaaßens (Apotheker in Blomberg) dazwischendonnerte, man solle sich mal an Gesprächsregeln halten.

P.S. Am 02. Juli will die Gemeinde Stedesdorf, das Paradebeispiel der kommunalen Selbstbedienung, die Einwohner über die “Verdichtung”, also noch mehr WEA informieren. Nur traut sich dort keiner, öffentlich den Mund dagegen aufzumachen, obwohl es Lärmbeschwerden gibt. Die “Verdichtung” wird die Lärmprobleme verschärfen!

***************************************************************************************************************************

Bürgerinformation der Gemeinde Holtgast in Fulkum, Vereinsklause, 25. Juni 2015 zum geplanten Windpark Hartsgaster Tief am 25. Juni 2015

![Planungsskizze Windparks Hartsgaster Tief, Gemeinde Holtgast, LK Wittmund/NDS: Diagonal durch die Skzizze verläuft das Gewässer "Hrtasgaster Tief". Nördlich davon liegt Holtgast, südlich davon Ochtersum. Die scwarz-weißen Kreise sind die geplanten WEA. Man beachte die Nähe der Wohnbebauung!]()

Planungsskizze der Windparks Hartsgaster Tief, Gemeinde Holtgast, LK Wittmund/NDS: Diagonal durch die Skzizze verläuft das Gewässer „Hartsgaster Tief“. Nördlich davon liegt Holtgast, südlich davon Ochtersum. Die schwarz-weißen Kreise sind die geplanten WEA. Man beachte die Nähe zur Wohnbebauung!

Schade, schade, dass der “Anzeiger für Harlingerland” nicht auf der “Bürgerinformation” zum Windpark Hartsgast/Holtgast in Fulkum/Vereinsklause anwesend war, der sporadische Mitarbeiter des “Anzeigers”, Gerhard, Frerichs, auch Ratsmitglied, ging leider vorzeitig. Das war eine Sternstunde für die Demokratie und das Waterloo für den Gemeinderat und die Investoren!

Hier die Kurzfassung:

SG-Bürgermeister Harald Hinrichs war anwesend und hat sich klar gegen weitere Windkraftanlagen im Samtgemeindegebiet positioniert.

Die Investoren versuchten wie bei einer Butterfahrt die Anwesenden mit Beteiligungen zu ködern. Das führte zu Unmutsäußerungen: “Werbeveranstaltung und keine Informationsveranstaltung”.

Die Gemeinde will sich mit 5 Prozent am Windpark beteiligen, das ist nach der derzeit geltenden Kommunalverfassung rechtswidrig!

Beklagt von den Zuhörern wurde die mangelnde rechtzeitige Information durch den Rat und die in den vorangegangenen Ratssitzungen stets ausweichenden Antworten (die Planungen laufen seit mindestens 2012, seit 2013 gibt es die ins Handelsregister eingetragene Betreibergesellschaft), die Sorge um die Beschallung (die Anlagen, E-115, 200m hoch, sollen aber von 22 – 06 Uhr abgeschaltet werden), Umzingelung von Fulkum mit WEA, “optische Bedrängung” und nächtliches Blinken von allen Seiten.

![Das Dorf Fulkum, Gemeinde Holtgast, LK Wittmund/NDS: bald völlig mit Windkraftanlagen umzingelt?, Foto (C): Manfred Knake]()

Das Dorf Fulkum, Gemeinde Holtgast, LK Wittmund/NDS: bald völlig von Windkraftanlagen umzingelt?, Foto (C): Manfred Knake

Es wurde die Notwendigkeit von drei zusätzlichen Anlagen zusätzlich zum Ochtersumer Windpark in Frage gestellt . Es wurden klar der Abbau von Anlagen gefordert, kein Neubau. Das Vertrauen in den Holtgaster Gemeinderat sei verloren gegangen. “Was sagt der Heimatverein?” “Warum hat der Rat von Holtgast keinen Einfluss auf die Planungen der Nachbargemeinde Ochtersum genommen, dort versucht, für Fulkum

abträgliche Anlagen zu verhindern und sich stattdessen an die Ochtersumer Planungen angehängt, obwohl bereits der riesige Windpark Utgast steht?”

Die Gemeinde Holtgast erhält nur 18 Prozent der Gewerbesteuer. Die Anteilseigner (Überlegung1 Anlage als Bürgerwindmühle) bekommen bei einer Einlage von 2000 Euro (oder 3000 Euro, weiß ich nicht mehr genau) nach zwanzig Jahren rechnerisch 7925 Euro ausgezahlt…

Und nun kommt´s: Bei der Stimmungsbildabstimmung (ohne Ratsmitglieder) stimmten von allen Anwesenen

4 für die Windparkplanungen

24 dagegen

bei 11 Enthaltungen

Bei der Abstimmung nur für die direkt betroffenen Fulkumer:

3 dafür

17 dagegen

bei vier Enthaltungen

Angeblich sei der Windpark, so Enno Ihnen, noch nicht in “trockenen Tüchern”, die Gemeinde hat aber schon 40.000 Euro für Rechtsgutachten investiert. Bleibt abzuwarten, wie der Rat nun abschließend entscheidet.