Screenshot (Bildzitat): Nordwest Zeitung Oldenburg, online, 23. Juli 2015, http://www.nwzonline.de/politik/niedersachsen/politikerbesuch-zwischen-duenen_a_30,0,1230626129.html, v.l.: Ministerpräsident Weil (SPD), Peter Südbeck, Nationalparkleiter

Da ist sie wieder, die deutliche Diskrepanz zwischen der Medienwirklichkeit und dem tatsächlichen Zustand: vulgo „Lügenpresse“ – ohne verallgemeinern zu wollen – diesmal am Beispiel der Sommerlochtour „unseres“ Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), der sich auf der Insel Norderney im „Weltnaturerbe“ die sommerliche Ehre gab.

Fangen wir mit dem „eingebetteten“ Hofberichterstatter der Nordwest Zeitung aus Oldenburg an:

„In der Hochsaison leben in Spitzenzeiten bis zu 55 000 Menschen auf Norderney, dessen Einwohnerzahl je nach Jahreszeit zwischen 3500 und fast 6000 schwankt. Zu den Massen kommen an manchen Tagen noch bis zu 15 000 Tagestouristen hinzu. Das Weltnaturerbe Wattenmeer verkraftet es. Die riesigen Sand- und Dünenflächen wirken einsam. Nichts mehr zu ahnen von den 140 Seehunden im vergangenen Jahr, die, von einer Seuche dahingerafft, tot am Strand lagen.“ (NWZ, 23. Juli 2015)

Ja, das werbewirksame Etikett „Weltnaturerbe“ verkraftet das Großschutzgebiet Nationalpark schon, aber nicht die Bewohner und Strandbrüter wie Zwergseeschwalben, Sand- und Seeregenpfeifer, die langsam aber sicher in diesem Welterbe durch den Massentourismus aussterben. Und Seehunde werden nicht nur periodisch „dahingerafft“, dieser Massentourismus verursacht erst das Heulerproblem, bei dem Muttertiere von Jungtieren oft unbedacht getrennt werden. Aber auch davon lebt die Tourismusindustrie: Die zurückgelassenen Heuler werden als Tourismusmagnet in Norddeich in der Seehundaufzuchtstation gegen Bares zur Schau gestellt.

Und was man noch aus der Berichterstattung herauslesen kann: Der Ministerpräsident soll mit seinem Tross die Brandseeschwalben auf der Insel gestört haben, sonst wären sie nicht um ihn „herumgeflogen“, oder hat er nur von Ferne durchs Glas auf die Vögel geschaut? Im Winterquartier am südafrikanischen Ostkap ist es sicherlich ruhiger als auf Norderney!:

„Während der Wanderung durch den Inselosten seien zudem Brandseeschwalben um den Minister herumgeflogen, die am südafrikanischen Ostkap überwintern.“ (Ostfriesischer Kurier, Norden, 23. Juli 2015)

Nationalparkleiter Peter Südbeck durfte mit den großen Hunden Pippi machen und fühlte sich ob des landesväterlichen Lobes gebauchpinselt, der Norderneyer Bürgermeister Ulrichs will Geld für ein Besucherzentrum für noch mehr Touristen, zur „Attraktivierung des Welterbestandorts“:

„„Der Besuch ist eine große Anerkennung“, findet beispielsweise Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung. Man habe sich intensiv über das Weltnaturerbe Wattenmeer austauschen und die Gäste mit allerlei Wissenswertem versorgen können. „Natürlich ist es auch gute Werbungfür uns“, weiß Südbeck. Immerhin ist mit dem Ministerbesuch ein großer Medienrummel verbunden. Südbeck: „Er hat sich sehr positiv geäußert, das ist auch eine große Motivation für uns.“ […] [Bürgermeister Ulrichs] nutzte den Ministerbesuch, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass man mit dem neu errichteten Nationalpark- Haus WattWelten das Ziel anstrebe, als sogenanntes Wattenmeerbesucherwelterbezentrum [Anm.: wie im Walisischen: 33 Buchstaben!] anerkannt zu werden. „Ich schicke das mal in Ihre Richtung“, so Ulrichs zum Landeschef – in der Hoffnung, dass dieser die Bitte auf der stressigen Reise überhaupt behalten könne. Für die Insulaner würde dieser Schritt nicht nur andere Fördermöglichkeiten bedeuten, sondern auch eine weitere Attraktivierung des Welterbestandorts. (Ostfriesischer Kurier, Norden, 23. Juli 2015)

Und schließlich noch mal der Hofberichterstatter:

„Mit nackten Füßen im Nordseewasser sinniert derweil Weil über die visionäre Entscheidung von Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU), dem Wattenmeer den Status „Nationalpark“ zu geben – mit mehr als 1500 Pflanzen und mehr als 8000 Tierarten. Ein Magnet. „80 Prozent der Gäste kommen wegen der Natur“, sagt Bürgermeister Frank Ulrichs, der nur einen Wunsch an den heutigen Ministerpräsidenten hat: „Es stünde uns gut zu Gesicht, wenn Norderney das Weltnaturerbezentrum erhalten würde.“ (Nordwest Zeitung, 23. Juli 2015)

Alles eben eine Frage der Zahl. Es war aber nicht nur die „Vision“ des damaligen Ministerpräsidenten Albrecht. Schon vor 1986 (Ausweisung des Nationalparks) wurde an ihn auch von ostfriesischen Naturschutzgruppen herangetragen, diese einzigartige Landschaft als Nationalpark wegen des schon damals ausufernden Massentourismus auszuweisen , schon damals war der Druck auf diese Landschaft enorm. (Vergleiche: Sondergutachten 1980 des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen „Umweltprobleme der Nordsee“, S. 333: „Eine weitere Zunahme der Besucherzahlen während der sommerlichen Saison durch Erhöhung der Bettenkapazität, Ausweitung der Bauflächen und Vergrößerung der Transportleistungen zu den Inseln ist nicht mehr wünschbar. Das gilt sowohl für Feriengäste wie auch für Tages- und Wochenendgäste, da eine Erhöhung der Besucherzahlen die Intensiv- wie die Extensivstrände überlastet und die erholungswirksame landschaftliche Substanz verringert. Die Gefährdung der den Inselcharakter entscheidend mitprägenden Naturschutzgebiete Dünen und Salzwiesen, im Watt und auf den Stränden erfordert ebenfalls eine Begrenzung der Gästezahlen.“)

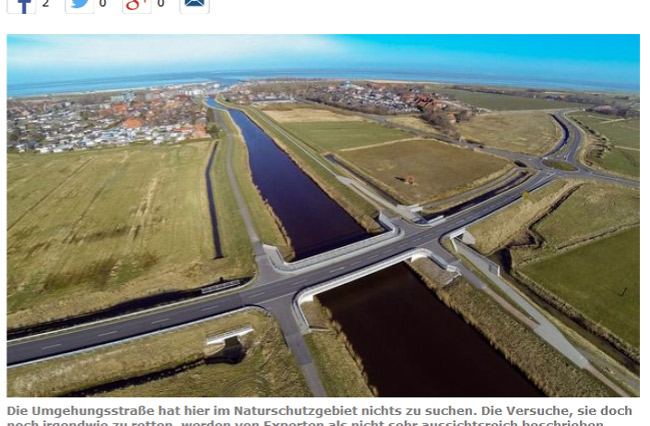

Diese inzwischen mehr als dreißig Jahre alte Warnung noch vor der Einrichtung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer verhallte ungehört und wurde nicht in politisches Handeln umgesetzt, die spätere Nationalparkausweisung hat als Steuerungsinstrument versagt. Im Gegenteil: Nun wird der Nationalpark als „Weltnaturerbe“ vermarktet, für noch mehr Tourismus, zum Schaden der Natur. Ob die Heerscharen der Touristen mit ihren Hunden, Lenkdrachen, Kitesegeln oder GPS-Geräten für das Geocachen wirklich „wegen der Natur“ oder nur wegen des Strandes auf die Insel kommen, ist eine ganz andere Frage. Die Verstöße gegen das Nationalparkgesetz, das Verlassen der Wege, die Störungen und Vertreibungen von Tieren vom Seehund bis zum Brut- oder Rastvogel sind Legion; gerade mal zwei hauptamtliche Ranger der Nationalparkverwaltung führen auf der Insel Norderney die Aufsicht, zehn Ranger sollen es in diesem Jahr im gesamten Nationalpark auf 3.500 Quadratkilometer Fläche werden. Aber das wären dann auch unangenehme und die Harmonie störende politische Fragen gewesen, die ausgeklammert wurden:

„Politische Statements gibt es nicht, dafür ist so eine Sommerreise nicht gedacht. Es geht wohl eher ums Informieren und Präsentieren. Die Gastgeber freuen sich über diese Chance.“ (Ostfriesischer Kurier, Norden, 23. Juli 2015)

Merke: Der von der braven Presse verbreitete Zustand des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und „Weltnaturerbe“ hat mit dem tatsächlichen Ist-Zustand wenig zu tun, und der rückt immer weiter weg von der öffentlichen Aufmerksamkeit. Propaganda statt Information haben Einzug gehalten.

Das war abzusehen: „Für Wachstum und Arbeitsplätze“, also für die wirtschaftliche Expansion, soll der Abbau der „Bürokratie“ der Natura-2000-Richtlinien, die FFH- und Vogelschutzrichtlinie, „geprüft“ werden, in einem „Fitness-Check“ der EU. Fitness-Checks werden mezinischerseits bekanntlich zur Wiederherstellung und der Verbesserung der Belastbarkeit durchgeführt, auf Eurokratenebene ist das ganz anders. Auf EU-Ebene arbeiten Lobbyverbände, die sich in Brüssel „nachhaltig“ eingenistet haben, schon seit Jahren an der Aufweichung dieser lästigen Naturschutzvorgaben, nun offensichtlich mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg mit der Unterstützung von Herrn Juncker. Die Aufweichung würde sich verheerend auf den mittlerweile schlappen Naturschutz der EU-Mitgliedsstaaten auswirken, der im Wesentlichen nur noch auf dem Papier ordentlich funktioniert. Das war einmal anders, beide Richtlinien halfen bei der Flächensicherung für Arten und ihren Lebensräumen in den Mitgliedsstaaten, allerdings nicht immer erfolgreich, wie z.B. die Bestandsrückgänge von Brut- oder Rastvögeln im Wattenmer nahelegen.

Das war abzusehen: „Für Wachstum und Arbeitsplätze“, also für die wirtschaftliche Expansion, soll der Abbau der „Bürokratie“ der Natura-2000-Richtlinien, die FFH- und Vogelschutzrichtlinie, „geprüft“ werden, in einem „Fitness-Check“ der EU. Fitness-Checks werden mezinischerseits bekanntlich zur Wiederherstellung und der Verbesserung der Belastbarkeit durchgeführt, auf Eurokratenebene ist das ganz anders. Auf EU-Ebene arbeiten Lobbyverbände, die sich in Brüssel „nachhaltig“ eingenistet haben, schon seit Jahren an der Aufweichung dieser lästigen Naturschutzvorgaben, nun offensichtlich mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg mit der Unterstützung von Herrn Juncker. Die Aufweichung würde sich verheerend auf den mittlerweile schlappen Naturschutz der EU-Mitgliedsstaaten auswirken, der im Wesentlichen nur noch auf dem Papier ordentlich funktioniert. Das war einmal anders, beide Richtlinien halfen bei der Flächensicherung für Arten und ihren Lebensräumen in den Mitgliedsstaaten, allerdings nicht immer erfolgreich, wie z.B. die Bestandsrückgänge von Brut- oder Rastvögeln im Wattenmer nahelegen.

Feuerwerken am Strand von Langeoog oder Bensersiel haben die Mitarbeiter des Landkreises Wittmund nicht auf sich sitzen lassen und, verständlicherweise, öffentlich zurückgewiesen.

Feuerwerken am Strand von Langeoog oder Bensersiel haben die Mitarbeiter des Landkreises Wittmund nicht auf sich sitzen lassen und, verständlicherweise, öffentlich zurückgewiesen.