![Baggerschiff "Hegemann I" auf der Ems, im Vordergrund Pfeifenten, 18. Februar 2015, Foto (C): Eilert Voß]()

Baggerschiff “Hegemann I” auf der Ems, im Vordergrund Pfeifenten, 18. Februar 2015, Foto (C): Eilert Voß

Die Meyer Werft in Papenburg ist ein Dauerbrenner in den Medien. Überwiegend wird jedoch sehr kritiklos über diese Werft im Binnenland berichtet, die ihre riesigen Kreuzfahrtschiffe im binnenländischen Papenburg zusammenbaut und dann durch die viel zu enge Ems an das seeschifftiefe Wasser der Nordsee schleppen lässt. Das Faszinosum sind die schwimmenden Urlaubs-Plattenbauten, die bei jeder Überführung Tausende Sehleute auf die Emsdeiche locken, ohne dass die ökologischen Schäden am und im Fluss bekannt sind. Dafür muss die Ems ständig auf die entsprechende Tiefe gebaggert werden. Zusätzlich musste ein Stauwerk an der Unterems bei Gandersum gebaut werden, um den Fluss für die Überführungen auf noch mehr Tiefe zu bringen.

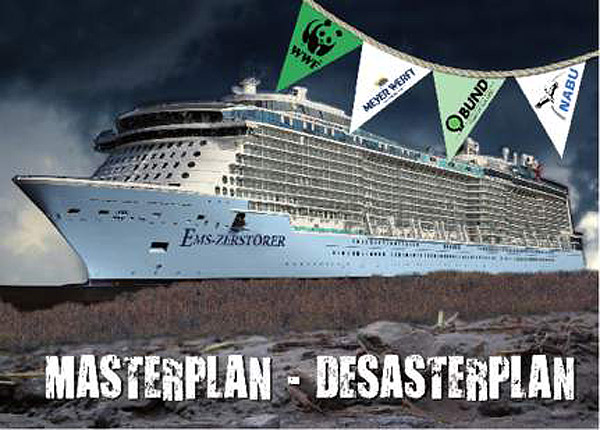

Diese Maßnahmen verschlangen und verschlingen enorme Summen, bezahlt vom Steuerzahler. Weil der Oberlauf der Ems zu einem europäischen Schutzgebiet gehört, wurde die offizielle Sprachregelung „Sperrwerk für den Küstenschutz“ gewählt, um EU-Klagen abzuwehren. Die Politik -auch die Grünen- versucht krampfhaft, diesen im wahrsten Sinne des Wortes völlig unpassenden Werftstandort zu erhalten, statt den Umzug an die Küste zu fordern. Die riesigen Schiffssektionen werden ohnehin schon in Rostock auf der Neptun Werft und in Danzig zusammengeschweißt und dann über die Ostsee, die Nordsee und die Ems nach Papenburg geschleppt und hier zum fertigen Schiff zusammengesetzt. Dafür werden auf der Neptun Werft an der Ostsee Flusskreuzfahrtschiffe gebaut! Die Naturschutzverbände NABU und BUND sowie die Stiftung WWF unterstützen inzwischen den Verbleib der Werft in Papenburg und wollen mit einem höchst umstrittenen „Masterplan“ bis 2050 den ökologischen Zustand der Ems verbessern, ohne aber die Ursache der Tiefenbaggerungen, die für den erhöhten Schlickeintrag, die hohe Fließgeschwindigkeit und den Sauerstoffzehrung verantwortlich sind, zu verhindern. Zusätzlich wurde schon 2009 von den Verbänden und dem WWF ein „Generationenvertrag“ mit der Meyer Werft und dem Land Niedersachsen geschlossen, den die Verbände bis heute unter Verschluss halten. Die Nachrichtenagentur dpa hat in einer bemerkenswerten Deutlichkeit über den „Problemfluss Ems“ und die enormen Baggerkosten für die Meyer Werft berichtet.

![Baggerschif "Hegemann I" pumpt Schlick in ein Schutztgebiet am Emsufer, 2013, Foto (C): Eilert Voß]()

Baggerschiff “Hegemann I” pumpt Schlick in ein Schutzgebiet am Emsufer, 2013, Foto (C): Eilert Voß

Wir veröffentlichen die nachfolgenden Texte mit freundlicher Genehmigung der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, Hamburg, www.dpa.de

Die Fotos sind nicht Bestandteil der dpa-Berichterstattung. Sie wurden von unserem Fotografen Eilert Voß aus Emden geliefert.

dpa, Do, 19.02.2015, 16:52

Schifffahrt Häfen

Ausbaggern der Ems verschlingt Millionen

Irgendwie müssen die mächtigen Kreuzfahrtschiffe der Papenburger Meyer Werft die Nordsee erreichen – und zwar über die Ems. Damit der Fluss die notwendige Tiefe hat, muss er regelmäßig ausgebaggert werden. Das ist ziemlich teuer.

Papenburg/Aurich (dpa/lni) – Das Ausbaggern der Ems zwischen Papenburg und Emden belastet zunehmend die Steuerzahler. Allein in den vergangenen zehn Jahren sind dafür nach dpa-Informationen mindestens 188 Millionen Euro angefallen. Von den kostspieligen Baggereinsätzen gegen die zunehmende Verschlickung profitiert vorrangig die Papenburger Meyer Werft.

Vor jeder Überführung eines neuen Kreuzfahrtschiffes zur Nordsee werden laut Zahlen der Schifffahrtsverwaltung im Schnitt acht Millionen Euro an Baggerkosten fällig. Nach Preissteigerungen schlugen die Arbeiten 2014 sogar mit 24,7 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kommen jährlich bis zu vier Millionen Euro an der Unterems für die Lagerung von Schlick an Land. Die Werft beteiligt sich nicht an diesen Kosten, sondern verweist darauf, dass der Bund dazu verpflichtet sei, den Fluss schiffbar zu halten.

Unabsehbar sind derzeit die Kosten zur Sanierung des Flusses. Die EU droht mit einem Verfahren, wenn sich die Wasserqualität nicht verbessert. Die Landesregierung reagiert mit dem Masterplan Ems 2050 -zunächst sollen 22 Millionen Euro in den Bau eines Versuchspolders fließen.

Naturschützer glauben jedoch nicht an den Nutzen eines Polders und befürchten die Verschwendung von Steuermitteln. Im Landkreis Leer wächst zudem der Widerstand gegen den Masterplan. Viele Landwirte befürchten eine Verknappung der Agrarflächen und höhere Pachtpreise.

Die Kosten überraschten sie nicht, sagte Vera Konermann, Gewässerreferentin des Bund-Landesverbandes Niedersachsen. «Wir gehen eigentlich von bis zu 30 Millionen Euro pro Jahr aus», sagte sie. Das hänge davon ab, wie viele Schiffe überführt würden und auch davon, ob nicht nur die Unter- sondern auch die Außenems mit hinzugerechnet werde. Laut Ulrich Thüre, Sprecher des Nabu Niedersachsen, würden die Kosten von bis zu 30 Millionen Euro pro Jahr bei einer Lösung des Schlickproblems deutlich sinken. Eine Sanierung der Ems inklusive Bau und Unterhaltung von Poldern werde für den Steuerzahler deutlich günstiger werden.

«Die Bundeswasserstraße ist für die Stadt Papenburg die wichtigste Infrastruktureinrichtung», sagte Stadtsprecher Heiko Abbas. Unterhaltsmaßnahmen seien notwendig. Die Höhe wolle er aber nicht kommentieren: «Wenn die Schiffe der Meyer Werft nicht mehr die See erreichen könnten, was würde das wohl für die Stadt bedeuten?»

Unterdessen will die Meyer Werft am Freitag ihr neuestes Kreuzfahrtschiff, die 348 Meter lange und 41 Meter breite «Anthem of the Seas», ausdocken. Die Überführung auf der Ems zur Nordsee ist für März geplant.

————————————————————————————————————————

![Ems-Bagger "Hegemann I" vor Jarßum/Ems, Foto (C): Eilert Voß]()

Ems-Bagger “Hegemann I” vor Jarßum/Ems, 18. Februar 2015, Foto (C): Eilert Voß

dpa, Do, 19.02.2015, 8:00

Schifffahrt Häfen

Es ist der Schlick – Millionensummen fließen in die Ems

Von Elmar Stephan und Hans-Christian Wöste, dpa

Die Ems ist ein Problemfluss – und kostet viel Geld, Baggerarbeiten verschlingen jedes Jahr Millionensummen. Und wenn der umstrittene Masterplan Ems der Landesregierung umgesetzt wird, kommen weitere Kosten hinzu.

Papenburg/Aurich (dpa/lni) – Eine ökologisch intakte Flusslandschaft mit Tidetümpeln, Watt und natürlichen Uferlebensräumen: Mit diesem idyllischen Leitbild werben die Umweltverbände WWF, Nabu und Bund in Niedersachsen für ein gigantisches Projekt. Mit der Landesregierung und der Papenburger Meyer Werft haben sie den Masterplans Ems 2050 ausgehandelt. Er soll den ersehnten Ausgleich schaffen zwischen ökologischen Verbesserungen und der Erhaltung der Lebensader Ems als leistungsfähige Bundeswasserstraße. Die Hoffnungen sind groß, die Skepsis ist es aber auch.

Seit Jahrzehnten wird im Emsland und in Ostfriesland von Leer bis Emden über eine Emssanierung gestritten. Es wurde viel diskutiert und auf Papier geschrieben. Passiert ist in der Praxis aber wenig: Die Ems gilt als größter deutscher Problemfluss. Seit 1984 wurde der Fluss mehrfach vertieft und begradigt – alles auf Steuerzahlerkosten.

Mindestens 188 Millionen Euro sind allein in den vergangenen zehn Jahren an Baggerkosten angefallen. Die Maßnahmen gegen die zunehmende Verschlickung nützen vorrangig der Papenburger Meyer Werft. Vor jeder Überführung eines neuen Kreuzfahrtschiffes in Richtung Nordsee muss die Flusssohle vertieft werden, damit die Ozeanriesen durch die schmale Ems fahren können. Dabei werden jedes Mal im Schnitt acht Millionen Euro an Baggerkosten fällig.

Für 2012 hat die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Nordwest in Aurich nach Preissteigerungen bei den Baggerunternehmen sogar Kosten von 26 Millionen Euro errechnet. Jedes Jahr kommen drei bis vier Millionen Euro für die Lagerung von Schlick an Land hinzu.

Die Meyer Werft beteiligt sich nicht an den Baggerkosten: «Das Wasser- und Schifffahrtsamt ist verpflichtet, die Bundeswasserstraße Ems durch Unterhaltsbaggerungen das ganze Jahr schiffbar zu halten – völlig unabhängig von uns», sagt Werftsprecher Peter Hackmann. Das Traditionsunternehmen sieht aber auch die Probleme an der Ems und erwartet durch den Masterplan Verbesserungen: «Wir wollen alle gemeinsam eine gesunde und saubere Ems und gleichzeitig die Lebensader der Region stärken. Das ist mit diesem Plan gelungen», sagt Werftchef Bernard Meyer.

Ob die Rechnung bis 2050 aufgeht, ist für andere Beteiligte dagegen unklar. «Wir haben das komplexe System des Flusses und die großen Zusammenhänge noch nicht verstanden», sagt der Oldenburger Meereswissenschaftler Thomas Badewien. Er untersucht mit einer internationalen Forschergruppe, wie sich an der Ems der ökologische Wert steigern lässt, ohne die wirtschaftliche Rolle infrage zu stellen. «Schnelle Lösungen sind nicht in Sicht», sagt Badewien.

Anders als die Funktionäre der großen Naturschutzverbände in Hannover und Hamburg glauben Naturschützer in der Emsregion nicht an die segensreiche Wirkung der Masterplan-Ideen. «Die Summe der angedachten Maßnahmen gleicht einem Flickenteppich», kritisiert Hajo Rutenberg von der Bürgerinitiative «Rettet die Ems».

Völlig außen vor sehen sich Landwirte in der Region: «Hier kochen gerade unheimlich viele Emotionen hoch», sagt Andrea Sweers vom Bundesverband der Deutschen Milchviehhalter in Ostfriesland. «Der Masterplan wird für viele von uns im Landkreis Leer zum Desasterplan, wenn wir neue Auflagen bekommen, die wirtschaftlichen Flächen knapper werden und die Pachtpreise steigen.» Am Freitag wird in Leer erneut über den Masterplan diskutiert: Landwirte wollen dann demonstrativ mit dem Trecker vorfahren.