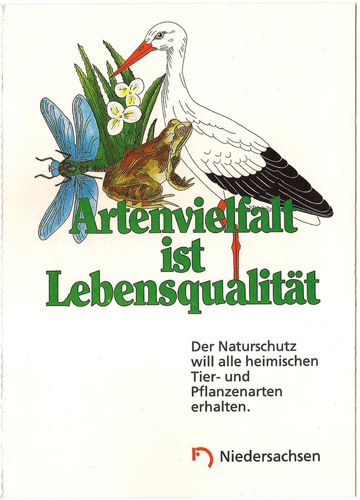

Diese Postkarten und Aufkleber wurden in den 90er-Jahren vom Niedersächsischen Landesamt für Ökologie (NLÖ) verteilt. Das NLÖ (und die Bezirksregierungen) wurde mit Wirkung 2005 von der damaligen CDU/FDP-Landesregierung unter Ministerpräsident Wulff (CDU) aufgelöst.

aus der Lokalzeitung

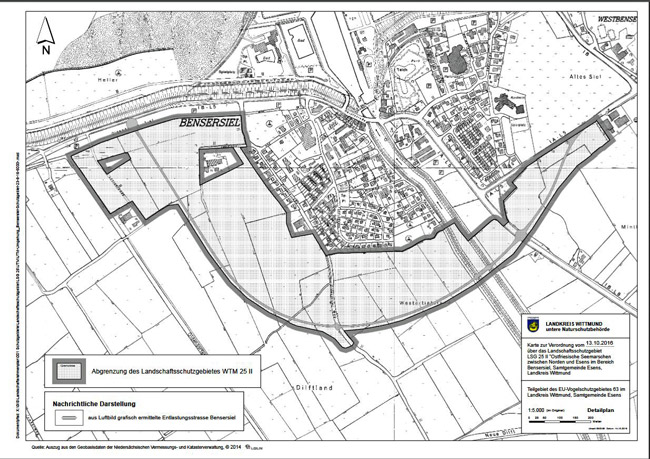

Anzeiger für Harlingerland, Wittmund, print, 28. Juli 2020, mit freundlicher Genehmigung:

Kritik an Aktionen der Landwirte

UMWELT – „Einige ramponieren ihr Ansehen“

Initiatoren des Volksbegehrens Artenvielfalt reagieren auf Vorwürfe des Landvolks

HARLINGERLAND. (mh) Die Initiatoren des Volksbegehrens Artenvielfalt in Niedersachsen weisen den Vorwurf, sie würden die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe gefährden, deutlich zurück. Man beachte die Belange der Landwirte sehr wohl. So sehe der Gesetzentwurf Volksbegehren einen Entschädigungsanspruch für „erhebliche Nutzungsbeschränkungen vor“, sagte Dr. Nick Büscher, einer der Initiatoren, im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach Ansicht von Landvolks-Präsident Manfred Tannen (Bensersiel) löst das Volksbegehren „Ohnmacht und Zukunftsängste“ bei den Landwirten aus. Das ist für Dr. Büscher nicht nachvollziehbar: Im Gesetzentwurf des Volksbegehrens lege man die Ansprüche der Landwirte konkret fest. Das sei viel verlässlicher als freiwillige Förderprogramme. Der vom Land Land Niedersachsen initiierte „Niedersächsischen Weg“ hingegen sei nicht mehr als eine Absichtserklärung. Die Proteste aus der Landwirtschaft gegen das Volksbegehren kritisiert Dr. Büscher scharf: „Ein Teil der Landwirte tut selbst alles, um ihr öffentliches Ansehen zu ramponieren.“ So erlebten die Initiatoren des Volksbegehrens in den zurückliegenden Wochen zunehmend massive Aktionen „gegen uns, die über das übliche Maß einer zivilisierten Auseinandersetzung deutlich hinausgehen“, sagte Dr. Büscher. Dabei würden die Ziele aller Akteure sehr nahe beieinanderliegen. Gespräche mit Landwirten zeigten, „dass auch dort ein Umdenken eingesetzt hat“. ➜ Seite 2

Seite 2:

„Wir liegen in unseren Zielen nahe beieinander“

Zur Person – INTERVIEW – Dr. Nick Büscher, Mitinitiator des Volksbegehrens Artenschutz, übt aber auch deutliche Kritik am Landvolk

von Manfred Hochmann

Ein Teil der Landwirte tue selbst alles, um das eigene öffentliche Ansehen zu ramponieren.

Frage: Wie würden Sie das zentrale Ziel des Volksbegehrens Artenschutz beschreiben?

Dr. Nick Büscher: Den heimischen Tier- und Pflanzenarten wieder die Lebensräume in unserer Kulturlandschaft zu sichern und zurückzugeben, die sie zum Überleben dringend brauchen. In Niedersachsen spielen dabei nicht zuletzt die Wiesenvögel eine Rolle, deren Bestände in den letzten Jahren dramatisch eingebrochen sind und für die wir deshalb eine besondere Verantwortung haben, weil erhebliche Teile ihres Bestandes in Niedersachsen vorkommen. Naturnahe Elemente in unserer Landschaft nutzen aber nie nur einer Artengruppe. Wenn zum Beispiel Grünland zum Schutz der Wiesenvögel extensiv genutzt wird, nutzt das auch unseren Insekten und damit allen Arten, die sich davon ernähren.

Frage: Kritiker werfen den Initiatoren des Volksbegehrens vor, nicht ausreichend auf die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Betriebe Rücksicht zu nehmen. Sie förderten sogar das „Bauern-Bashing“. Was sagen Sie diesen Kritikern?

Büscher: Wir nehmen auf die Betriebe Rücksicht, indem wir zum Beispiel eine Reduzierung des Gewässerrandstreifens bei einem besonders engen Gewässernetz vorsehen oder indem wir große Freiräume dafür schaffen, die Wiesenvögel auch anders wirksam zu schützen, als durch spätere Mahd der gesamten Fläche. Außerdem sehen wir einen Entschädigungsanspruch für erhebliche Nutzungsbeschränkungen im Gesetz vor. Das ist für die landwirtschaftlichen Betriebe viel verlässlicher als freiwillige Förderprogramme je nach Haushaltslage. Ein Teil der Landwirte tut selbst alles, um ihr öffentliches Ansehen zu ramponieren. So erleben wir in den vergangenen Wochen zunehmend massive Aktionen gegen uns, die über das übliche Maß einer zivilisierten Auseinandersetzung deutlich hinausgehen. Gespräche mit Landwirten zeigen jedoch, dass auch dort ein Umdenken eingesetzt hat.

Frage: Wo sehen Sie gravierende Gegensätze zwischen dem Landes-Gesetzentwurf „Niedersächsischer Weg“ und dem Volksbegehren Artenschutz?

Büscher: Der „Niedersächsische Weg“ ist bisher nicht mehr als eine Absichtserklärung, die noch viele Interpretationsspielräume lässt und die bisher völlig unverbindlich ist. Niemand muss sich daran halten. Wir legen ein ganz konkretes Gesetz vor – das ist für ein Volksbegehren auch notwendig. In ihren Zielen liegen Volksbegehren und „Niedersächsischer Weg“ nahe beieinander: Beide wollen einen besseren Grünland-, Gewässer- und Wiesenvogelschutz und einen besseren Schutz der Strukturen in der Landschaft. Die Absichtserklärung hat hier unsere Regelungen aufgegriffen, die ja im ersten Entwurf schon seit Sommer vergangenen Jahres existieren und allen Beteiligten des „Niedersächsischen Weges“ lange bekannt sind. Es wäre ein Leichtes, den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens für den „Niedersächsischen Weg“ zu übernehmen, um konkret etwas für unsere Artenvielfalt zu erreichen.

Frage: Warum mussten beide Initiativen parallel gestartet werden?

Büscher: Wir sind nicht parallel gestartet. Dass wir ein Volksbegehren planen, wusste die Landesregierung seit letzten Sommer. Der „Niedersächsische Weg“ wurde erst begonnen, als wir ab Januar dieses Jahres unsere regionalen Aktionsbündnisse für das Volksbegehren gegründet haben und klar wurde, wir meinen es ernst. Der „Niedersächsische Weg“ ist der Versuch gewesen, das Volksbegehren zu verhindern, das haben verschiedene Stimmen im Landtag auch deutlich formuliert.

Frage: Die Initiative Volksbegehren kritisiert Verbände wie den BUND und den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) wegen deren Mitwirkung im „Niedersächsischen Weg“ mit Land und Landwirtschaft. Gleichzeitig ist der Nabu aber auch Mitinitiator des Volksbegehrens. Wie erklären Sie den Widerspruch?

Büscher: Das ist kein Widerspruch. Warum sollten Nabu und BUND die Unterschrift unter eine Absichtserklärung verweigern, die die gleichen Ziele verfolgt wie das Volksbegehren und die auch nur wegen des Volksbegehrens zustande gekommen ist? Wenn beim „Niedersächsischen Weg“ etwas Vernünftiges für die Natur herauskommen sollte, hätte das Volksbegehren sein Ziel erreicht. Ob aber beim „Niedersächsischen Weg“ am Ende überhaupt wirksame Regelungen für den Artenschutz herauskommen, müssen wir abwarten. Deutlich geworden ist: Ohne den Druck des Volksbegehrens wäre der „Niedersächsische Weg“ schnell beendet und es würde nichts passieren. Das Landvolk will ja das, was sein Präsident unterschrieben hat, doch am liebsten gar nicht. Die Kritik einer ganzen Reihe von Landvolk-Kreisverbänden am Volksbegehren ist in Wahrheit auch eine Kritik am „Niedersächsischen Weg“.

Frage: Die Landwirtschaftsverbände kritisieren den Nabu, weil er als Initiator des Volksbegehrens vom „Niedersächsischen Weg“ abgewichen sei. Dieses Verhalten sei „unredlich“; wie entgegnen Sie dieser Kritik?

Büscher: Die Landwirtschaftsverbände wissen seit langem, dass der Nabu zusammen mit anderen das Volksbegehren vorbereitet. Es wurde auch im Vorfeld das Gespräch mit dem Landvolk gesucht, ordnungspolitische Maßnahmen wurden jedoch abgelehnt. Die Kritik ist doch nur Ausdruck der Enttäuschung darüber, dass die Volksbegehrens-Initiatoren nicht auf die Ablenkungsmanöver hereingefallen sind. Das Landvolk betont doch ständig, wie wichtig eine breite Beteiligung und der Dialog ist. Mehr Beteiligung als mit einem Volksbegehren und am Ende vielleicht mit einer Volksabstimmung geht nicht!

Frage: Von Seiten der Politik ist die Kritik zu hören, dass Bündnis 90/Grüne die Initiative Volksbegehren für Wahlkampfzwecke instrumentalisieren würden. Was sagen Sie dazu?

Büscher: Ganz im Gegenteil: Wir haben das Volksbegehren jetzt gestartet, weil wir keine Überschneidungen mit dem kommenden Kommunalwahlkampf haben wollten, der ist ja erst im Herbst nächsten Jahres. Bis zum Wahlkampf in Niedersachsen sind wir mit dem Volksbegehren durch. Und wir haben vorab alle Parteien angeschrieben, ob sie sich nicht am Volksbegehren beteiligen wollen. Der Vorsitzende der CDU hat uns immerhin viel Erfolg gewünscht, die SPD hat sich nicht einmal zurückgemeldet. Die Linke, die Piraten, die ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei, die Red.) und die Tierschutzpartei sind dabei. Und über 170 weitere Bündnispartner. Übrigens: In Nordrhein-Westfalen wurde am 23. Juli eine Volksinitiative für besseren Artenschutz gestartet, die von SPD und Grünen unterstützt wird. In Nordrhein-Westfalen sind bereits in diesem Herbst Kommunalwahlen. So viel zur Glaubwürdigkeit der Kritik der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Niedersächsischen Landtag, Hanne Modder.

Dr. Nick Büscher ist Studienrat am Gymnasium Band Nenndorf, engagiert sich in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Förderung des sozialen Lernens und für Schulentwicklungsprozesse. Ehrenamtlich ist er seit den 1990er Jahren im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) engagiert, seit 2011 ist er stellvertretender Landesvorsitzender des Nabu in Niedersachsen.

Der Beitrag Volksbegehren Artenvielfalt: NABU übt ´Kritik an Aktionen der Landwirte´ und der SPD erschien zuerst auf Wattenrat Ostfriesland.