![Foto (C): Alice Wiegand, Wikipedia, CC BY - SA 3.0]()

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer: durch viele abträgliche Nutzungen ausgequetscht wie eine Zitrone, Foto (C): Alice Wiegand, CC BY-SA3.0, Wikipedia

Wir berichteten bereits über die Veranstaltung „30-Jahre Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer“ der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, die am 30. Mai 2016 in Wilhelmshaven stattfand. Thomas Schumacher, freier Journalist aus Leer, hat diese Veranstaltung ebenfalls besucht. Hier sein Kommentar, den er uns dankenswerterweise zur Verfügung stellte. Die Bilder wurden vom Wattenrat ausgesucht.

Schutz und Schmutz im Nationalpark

von Thomas Schumacher

30 Jahre Nationalpark, Biosphärenreservat, Weltnaturerbe, dem Wattenmeer sind große Titel angepappt. Die Gründung der deutschen maritimen Nationalparks war auch eine Reaktion auf Proteste gegen nationale und internationale Umweltkatastrophen. Bis heute ist der „Naturschutz“ an der norddeutschen Küste ein politisches Konsensmanagement zwischen Landwirtschaft, Tourismus, Industrie, Hafenwirtschaft – ja, und Naturschutz.

Der Auftritt hat Geschmäckle. Nicht wegen der vielleicht Hormon verseuchten Lachschnittchen und den sicher mit Mikroplastik angereicherten maritimen amuses geules, die auf möglicherweise genmanipulierten Weißbrotscheiben gereicht wurden. Nein, wegen der Teilnehmer, die sie zum Anlass des 30. Geburtstages des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer im Besucherhaus des Wattenmeeres in Wilhelmshaven verschlangen. Die CDU Niedersachsens reklamiert den „zukunftsweisenden Naturschutz (Björn Thümler, CDU Fraktionsvorsitzender)“ für sich. Deswegen hatte ihre Landtagsfraktion Ende Mai zum 30. Geburtstag des Nationalparks Wattenmeer geladen. IHK, Fischereiverbände, Jäger, Landkreise, Gemeindebürgermeister, Vertreter der Landwirtschaft, alle kamen um das vermeintliche Naturschutzgebiet zu loben und zu preisen. Vor drei Jahrzehnten hatten die meisten von ihnen den Nationalpark als institutionalisierte Hölle zu verhindern versucht.

Um zu verstehen, wie aus der „Hölle“ Nationalpark ein „ökologisches Aushängeschild“ der Region wurde, ist ein Blick in die Vorgeschichte nötig. 1980 diagnostiziert ein Gutachten des Rates der Sachverständigen für Umweltfragen einen desolaten Zustand der Nordsee. Wasserverseuchung, Fisch- und Seehundesterben werden zum ersten Mal offiziell den giftigen Einträgen von Industrie und Landwirtschaft aus den Flüssen zu geordent. Produktionsreste aus der Industrie werden direkt in der Nordsee verklappt oder auf „Entsorgungsschiffen“ verbrannt. Das amtlich genehmigte Verklappen von Dünnsäure in der Nordsee, die jährlichen Einleitungen von fünf Millionen Tonnen Schwefelsäure der Leverkusener Bayer Werke, ist plötzlich Tagesschauthema. Greenpeacer und andere Umweltorganisationen blockieren den Tanker „Kronos“. Das Schiff erlangt internationalen Ruhm als Giftschleuder. Behörden fordern Küstenbewohner auf, die Fenster schließen, wenn der Wind ihnen vergiftete Schwaden in die Häuser bläst. Trotz allem liegen Planungen vor, die Küste weiter mit industriellen Großanlagen zu zu pflastern und diese mit der entsprechenden Infrastruktur ans Binnenland anzuschließen.

![CDU-Veranstaltung "30 JAhre NAtionalpark" in Wilhelmshaven am 30. Mai 2016: v.l: Peter Südbeck, Almuth Kottwirtz (Stastasekretärin, B90/Die Grünen), Björn Thümler - (CDU, Mdl). Foto (C): Eilert Voß]()

CDU-Veranstaltung „30 Jahre Nationalpark“ in Wilhelmshaven am 30. Mai 2016, v.l.: Peter Südbeck (Nationalparkverwaltung) , Almuth Kottwitz (Umwelt-Staatssekretärin, B90/Die Grünen), Björn Thümler (CDU, MdL) -Foto (C): Eilert Voß

Die Verseuchung der Meere aber war nur ein Glied in einer ganzen Kette von Umweltverbrechen. Seveso, der „Unfall“ in der Chemiefabrik bei Mailand, die Explosion in einer Tochterfirma von La Roche“, bei der unbekannte Mengen Dioxin (TCDD) in den Rhein flossen, war ab 1976 noch in aller Bewusstsein. Bilder von Chlor verätzten Kindergesichtern gingen um die Welt. Wissenschaftler erinnerten sich ihrer „freien“ Forschung und lieferten später, nach langer Recherche „Warnsignale“, eine Buchreihe, die den Zustand der Nordsee und der Ästuare interdisziplinär beschrieb. 1984 findet eine Tagung in Bremen statt, die viele Naturschützer an der Nordseeküste unter der Federführung des WWF (heute hat der WWF seine Naturschutzarbeit an der Küste eingestellt und kooperiert mit der Papenburger Meyer Werft um deren Schiffsüberführungen gegen alle Naturschutzbelange zu ermöglichen) zusammenführt. 1985 wird die Aktionskonferenz Nordsee (AKN) gegründet und 1986 informiert die Zeitschrift „Waterkant“ über Probleme der Meere und der Menschen, die mit, an und von den Meeren leben.

Bundes- und Landesgesetze schreiben eigentlich schon lange die Ausweisung von Naturschutzgebieten vor, trotzdem plant die niedersächsische Landesregierung im Rahmen eines flächendeckenden Industrialisierungsprogrammes an der Küste seit 1970 einen Dollarthafen in der Emsmündung bei Emden. Ostfriesland gilt zu dieser Zeit als strukturschwache Region. Die Landesregierung will die bis zu 20% ige Arbeitslosigkeit in Emden durch den Ausbau eines Tiefwasserhafens (hört!hört!) auffangen und neue Arbeitsplätze schaffen. Diese Planung wird in den nächsten Jahren zum Desaster. Schließlich führen flächendeckende Demonstrationen von Umweltschützern und eklatante Planungsfehler zum Aus des Dollarthafens (1988). Statt 485 Millionen Mark sollte der plötzlich 1,5 Milliarden Mark kosten. Die wirtschaftlichen Prognosen waren falsch, die Kosten unkalkulierbar, die Umweltschäden nicht abzuschätzen.

![DArum geht es u.a. im NAtionalpark: ungestörte Brut- und RAstflächen für Löffler, Foto (C): Eilert Voß]()

Darum geht es u.a. im Nationalpark: ungestörte Brut- und Rastflächen für Löffler, Foto (C): Eilert Voß

Vor dieser Kulisse und der Revolte der Umwelt- und Antiatomkraftbewegungen mit dem Menetekel der politisch aufstrebenden „GRÜNEN“, musste die traditionelle Politik im Vorfeld von Landes- und Bundestagswahlen reagieren. Die Berliner sozial-liberale Koalition lädt alle „umweltrelevanten“ Minister ( UmweltministerInnen gibt es noch nicht) zu einer Internationalen Nordsee-Konferenz nach Bremen ein. Umweltaktivisten kontern mit einer Gegenveranstaltung, aus der die oben erwähnte Aktionskonferenz Nordsee hervorgeht. Die Bataillone sind aufgestellt, die Fronten klar gezogen.

Trotz den aufkommenden Umweltbewusstseins war Naturschutz bis zu diesem Zeitpunkt eine Angelegenheit von Einzelpersonen, „Spinnern“, Wissenschaftlern. Im Fernsehen warb Bernhard Grzimek für Arten – und Naturschutz und großflächige Schutzreservate. Leidenschaftliche Heimatforscher wie Otto Leege erarbeiteten vor über hundert Jahren ein umfangreiches, wissenschaftlich noch heute wichtiges Verzeichnis von Pflanzen und Flechten an der Norddeutschen Küste. Er war erbost über Jagdgemetzel und Eierklau auf Juist und Memmert. Er kämpfte dafür, „Vogelfreistätten“ einzurichten, in denen Wat-, Zug- und Wiesenvögel geschützt würden. Die Oldenburger Wissenschaftler Schütte, Satorius und Focke waren entsetzt, als sie nach 1900 durch das Wangerooger Watt wanderten und Shuttlereisende aus Wilhelmshavener Hotels entdeckten, die auf dem Sandberg Mellum Möwen schossen, Seevogeleier sammelten und dabei die gesamten Brutvogelkolonien zertrampelten. Die Oldenburger wurden zu Gründern des heutigen Mellumrates und erkämpften für Mellum einen Schutzstatus (Memmert und Mellum sind heute Kernzonen des Nationalparks – in einem offiziell geschützten Großgebiet „Nationalpark“). Aber diese Vogelfreistätten blieben kleinteilige, unzusammenhängende und nicht kontrollierte exotische Freiflächen innerhalb eines umfassenden indutriellen und touristischen Planungsgebietes Küste.

![Norderney: fliegende Plastikesel statt Strandbrüter, Foto (C): Eilert Voß]()

Norderney: fliegender Plastikesel statt Strandbrüter, Foto (C): Eilert Voß

1979 erstellten Hans-Joachim Aust und Holger Wesemüller auf der naturschutzfachlichen Grundlage der alten „Einzelkämpfer“ und den gesetzlichen Vorgaben ein Gutachten, das alle schützenswerten Gebiete an Niedersachsens Küste zu einem Großgebiet zusammenfasste und nach ihrer Schutzwürdigkeit bewertete. Sie schlugen vor, die Zersplitterung durch Vogelfreigebiete und Landschaftsschutzgebiete aufzuheben und sie in ein flächendeckendes Schutzgebiet zu integrieren. Dies war ein unbestreitbarer Fortschritt im Sinne des Naturschutzes. Der Vorschlag aber, dieses Großgebiet zu zonieren, also es einzuteilen in streng geschützte, geschützte und schwach geschützte Zonen, war die Vorlage für die Politik, den Naturschutzgedanken abzupuffern, und den „Nutzern“ der Zonen, wie Tourismus, Wirtschaft, Sportlern, Fischern politische Einstiegsmöglichkeiten in ein mögliches „Naturschutzprojekt“ anzubieten.

![Kegelrobbe im Netzrest eines Fischereifahrzeugs]()

Kegelrobbe im Netzrest eines Fischereifahrzeugs, Foto (C): de Boer

Der damalige niedersächsische Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (CDU) erkannte die Chance, ein Signal zu setzen, ohne jemandem weh zu tun. Gegen den ausdrücklichen Willen seines Landwirtschaftsministers Glup, gegen alle Deichverbände, gegen alle Bauernverbände und gegen alle Inselgemeinden, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht in das „Schutzprojekt“ eingebunden waren, verordnete Ministerpräsident Albrecht 1984 einen Nationalpark für Niedersachsen. Der wurde dann, nach langen Diskussionen, 1986 eingerichtet. „Wir haben gegen die Nationalparkverordnung gekämpft“, bestätigt auf der CDU Feier der Senatspräsident des Wilhelmshavener Stadtrates, Helmut Möhle (CDU). Damals war er Chef der Sportverbände in der Stadt. „Wir hätten niemals akzeptiert, dass Einschränkungen des Segelsports im Wattenmeer beschlossen werden könnten.“ Möhle ist nur ein Beispiel, wie aggressiv Behörden und Interessenvertreter gegen die Albrecht-Verordnung agiert haben. Niemand an der Küste wollte einen Nationalpark. Keiner wollte „Privilegien“ abgeben, sprich den herkömmlichen Raubbau an der Natur unterlassen. „Das Wattenmeer ist keine natürliche Landschaft sondern eine von Menschen geschaffene Kulturlandschaft und braucht deswegen nicht unter Schutz gestellt werden“, zitiert der heutige Landrat Frieslands den damaligen Chef der Industrie- und Handelskammer Wilhelmshaven aus alten Protokollen. Bielefeld ist heute Vorsitzender des Nationalparkbeirates. Dieser Beirat sollte die praktische Arbeit im Nationalpark begleiten. Schon in der ersten Ausgabe der „Waterkant“, 1986, urteilt Naturschützer Manfred Knake (heute „Wattenrat Ostfriesland“) über die Zusammensetzung dieses Gremiums: „Es ist zu befürchten, dass dieses Gremium einen ganz anderen Nationalpark will, als es vom Gesetz vorgeschrieben ist: Keinen Park zur Erhaltung der bedrohten Tier- und Pflanzenwelt des einmaligen Lebensraumes Wattenmeer, sondern einen wohlfeilen Rummelplatz der Nutzerinteressen – den bereits faktisch bestehenden „Freizeitpark Wattenmeer.“

![Der LAck ist ab: Kitesurfer in SAhlenburg, MAi 2016, Foto (C): Eilert Voß]()

Der Lack ist ab: Kitesurfer in Sahlenburg, Mai 2016, Foto (C): Eilert Voß

Zu seinem 30. Geburtstag stellt sich der niedersächsische Nationalpark und das gesamte Wattenmeer zwischen Den Haag und Esbjerg als intensive Wirtschaftszone dar. Amsterdam, Eemshaven, Delfzijl, Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Bremen, Cuxhaven, Hamburg und Esbjerg sind Häfen von zum Teil internationaler Bedeutung. Ems, Weser und Elbe sind Industrieflüsse von herausragender wirtschaftlicher und infrastruktureller Bedeutung. Niedersachsen und Schleswig – Holstein sind landwirtschaftliche Kernländer mit allen Problemen der Überdüngung, des Schadstoffeintrags in Flüsse und Meer etc. Der Tourismus auf allen Inseln und in der Küstenregion ist mit „hart“ noch sanft beschrieben. Etikette wie „Weltnaturerbe“ vermarkten die Region aggressiv. Der Schutzgedanke kann dabei, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Als der Leiter der Nationalverwaltung des niedersächsischen Nationalparks, Peter Südbeck, der CDU Fraktion in Wilhelmshaven dankte und sie weiter für den Schutz des Wattenmeers zu begeistern versuchte, lobte er den Knutt als Imagevogel für das Wattenmeer aus. Er verschwieg, dass gerade der Knutt als Rastvogel in seinem (Südbecks) Park stark zurückgegangen ist und nicht mehr häufig im deutschen Wattenmeer vorkommt. Die Forscherin Jutta Leyrer und das Niederländische Institut für Meeresforschung stellte kürzlich fest, dass der Knutt an der europäischen Küste schlichtweg verhungert. Verantwortlich dafür seien Muschelarmut und Überfischung, so die Forscherin. Im afrikanischen Pendant zum europäischen Wattenmeer, dem Banc d `Arguin dagegen, gehe es dem Knutt wegen des reichen Nahrungsangebotes sehr gut. Diese Region ist schon seit 1976 streng geschütztes Vogelressort!

![Muschelkutter ankert an Muschelbank im Watt, Foto (C): Eilert Voß]()

Muschelkutter ankert an einer Muschelbank im Watt, Foto (C): Eilert Voß

Südbeck, selbst gelernter Ornithologe und ehemaliger Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte Niedersachsens, verschwieg seinen Festgästen auch den dramatischen Brutvogelrückgang in seinem Nationalpark. In seinem eigenen Haus, der Nationalparkverwaltung, ist das trilaterale Wattenmeersekretariat untergebracht. In deren Untersuchungen sind seit langem der Rückgang der Brutvögel im Wattenmeer dokumetiert. Ein Grund dafür ist, das ein anderes schutzwürdiges Gut in den Nationalparks verrottet: die Salzwiesen. In den 50 Jahren vor der Einführung der Nationalparks wurden durch Eindeichung 216 qkm Salzwiesen dem direkten Meereseinfluss entzogen. Es verblieben 329 qkm Salzwiesen zwischen den Niederlanden, Deutschland und Dänemark. Der verbleibende Rest von 85 qkm in Niedersachsen verdienen, bis auf einige Vorzeigewiesen auf den Inseln, den Namen Salzwiese nicht mehr. (siehe: The Wadden Sea, Status and Developments in an international perspective, Esbjerg 1991). An dieser Beschreibung hat sich bis heute wenig geändert, zumal gerade in den Deichvorflächen intensiv entwässert wird (Grüppenfräsung). Die Salzwiesen verdorren und werden mit Quecken überwuchert, kein Habitat für Bodenbrüter. Durch die exzessive touristische Nutzung der Strände finden zudem Sand- und Seeregenpfeifer und Zwergseeschwalben als Bodenbrüter kaum noch ungestörte Nistplätze.

![Grüppenfräse zieht Gräben in den Salzwiesen des Dollarts, Foto (C): Eilert Voß]()

Grüppenfräse zieht Gräben in den Salzwiesen des Dollarts, Foto (C): Eilert Voß

Ein stillschweigend hingenommenes Übel im Nationalpark sind ausgebüchste, ehemalige Haustiere wie Katzen und Marder. Sie sind Todfeinde der Brutvögel und vernichten ganze Kolonien. Was sie über lassen, schaffen Menschen weg: Jedes Jahr werden Insulaner beim Sammeln von Vogeleiern zwecks Verkauf an Hamburger Edelrestaurants erwischt. „Das haben wir immer so gemacht“, ist der selbstbewusste Kommentar der Einheimischen.

Keine Insel und keine Küstengemeinde kommt mit dem Hundeproblem klar. Bei über 40 Millionen Übernachtungen an der deutschen Nordseeküste, schlafen immer mehr Hunde neben Frauchen und Herrchen. Mit der Begründung, „hier ist doch Platz und der Hund braucht Auslauf“ peesen Dackel, Dobermann und Schäferhund noch in die entlegensten Winkel der Strände und Dünen und frönen zur Freude ihrer Besitzer ihrem Jagdtrieb.

Von alledem hört man auf der CDU Feier in Wilhelmshaven nichts. Der Chef der Nationalparkverwaltung, Peter Südbeck, hebt dagegen die erfolgreichen Kooperationen mit den verschiedensten Interessensgruppen hervor. Das ist ganz im Sinne seines ehemaligen Vorgesetzten, des früheren niedersächsischen Umweltministers Hans Heinrich Sander (FDP). Er lasse sich lieber von der Industrie, der Wirtschaft und den Tourismusverbänden im Umweltschutz beraten, als von Umweltschützern, tönte der. Er forderte den Ausbau der Atomkraft, schlug im streng geschützten Biosphärenreservat Unterelbe eigenhändig Bäume, öffnete in einem EU-Vogelschutz- und Naturschutzgebiet an der Ems einen öffentlichen Radweg und half so, Zug- und Rastvögel zu vertreiben. Dafür spendierte er sogar Freibier. Der Weg musste später nach einem Gerichtsurteil wieder gesperrt werden.

Nicht angesprochen wurde in Wilhelmshaven auch die Tatsache, dass im streng geschützten Zonen des Nationalparks weiterhin gejagt werden darf. Gerade in der CDU Fraktion befinden sich viele Jäger, sie stellt auch den Chef der niedersächsischen Schießfreunde. Für die fast 200 deutschen Fischereischiffe gibt es keine Beschränkungen in Naturschutzzonen. Schweinswale ersticken als Beifang in ihren Netzen, der Meeresboden wird durch Fangkurren (Bodennetze) flächendeckend aufgerissen. Jedes Jahr sterben bis zu eine Milliarde Jungschollen, das sind 8-30% allen Nachwuchses als Beifang in Krabbenfischernetzen. Das Fangverhältnis ist 1:8. Ein Kilo Krabben tötet 8 Kilo Petermännchen, Krebse, Seesterne etc. Statt über Einschränkungen in der Fischerei zu reden, üben sich alle Verantwortlichen in „Kooperationen“. Kein Politiker in Niedersachsen kann es sich leisten, Fischerei freie Zonen im Nationalpark zu fordern.

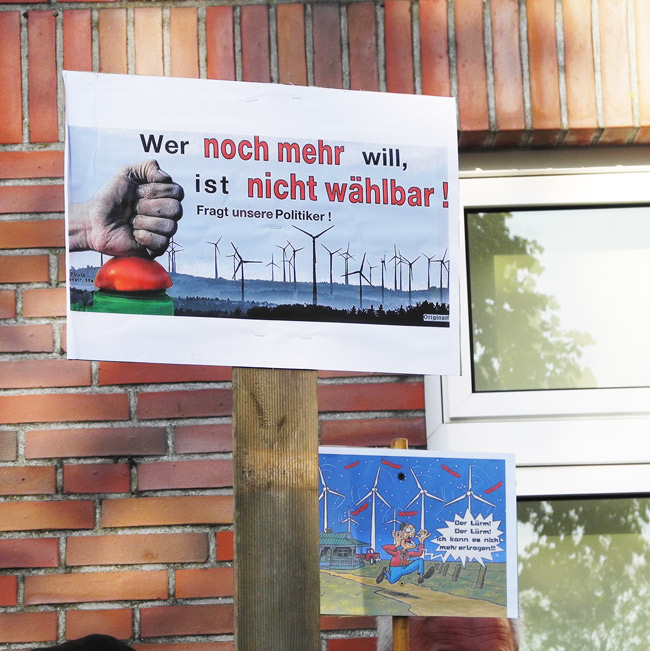

![Nicht nur Offshore-Winkraftanlagen gefährden ziehende Vogelarten, auch die Onshore-Windparks in ehemaligen Vogelrastgebitenstgebieten]()

Nicht nur Offshore-Windkraftanlagen gefährden ziehende Vogelarten, auch die Onshore-Windparks in ehemaligen Vogelrastgebieten wirken sich negativ aus, dafür findet der Naturschutz jetzt in den Nationalparkhäusern „im Saale“ statt. Foto (C): Manfred Knake

Besonders zynisch wird es, wenn Offshore Windanlagen – in denen aus Sicherheitsgründen nicht gefischt werden darf – als neue Kinderstuben für Fische ausgelobt werden. Dass für sie der Meeresboden perforiert wird, Barrieren für Zugvögel hochgezogen werden, Kabeltrassen das Wattenmeer zersägen und ganze Inseln durchschneiden (Norderney), wird nicht erwähnt. Es ist ein dreistes Sahnehäubchen, wenn Festredner Björn Thümler, Fraktionschef der niedersächsischen CDU, hervorhebt, seine CDU möchte die Nordseeinseln als „Modellregionen emissionsfreier Nordseeinseln“ ausweisen. „Netter Gedanke aber Unfug“, kommentiert der Norderneyer Bürgermeister Frank Ulrichs. „Wir machen schon unheimlich viel, um umweltfreundlich zu wirtschaften. Schon 1990 ist geprüft worden, ob wir die Inseln durch die Offshore Anlagen mit Strom versorgen können. Ergebnis war, das ist finanziell und technisch nicht möglich.“ Das Gegenteil ist der Fall! Weil aller Strom in die öffentlichen Netze eingeleitet werden muss, braucht man konventionelle Kraftwerke um die Netzleistung stabil zu halten. Je mehr Erneuerbare Energie, desto mehr konventionelle Energie braucht man in den Netzen, ein Teufelskreis. Selbst der CDU – Aktion zu mehr Elektroautos auf den Inseln erteilt der Norderneyer Bürgermeister eine Absage: „Ganz klar, wir und Borkum sind Autoinseln. Auf den kleineren Inseln gibt es eh keinen Autoverkehr. Norderney verzeichnet in der Saison bei knapp 3800 Einwohnern 4,5 Millionen Übernachtungen und 75.000 PKW. Da ist emissionsfrei reine Illusion.“ Nationalparkchef Südbeck freut sich auf der Geburtstagsfeier schon darüber, dass es bei fast 40 Millionen Übernachtungen an seinem Nationalpark jährlich wenigstens keine Jet-Skis auf dem Wasser gibt . . .

Andere, „globale“ Probleme setzen der Nordsee zu. Beispiel Müll. Laut niedersächsischem Umwelt Ministerium lauern auf dem Grund der Nordsee 600. 000 Kubikmeter Müll. In den Mägen der Anfang des Jahres gestrandeten Pottwale fanden die Veterinäre große Mengen Abfall, vom Autoteil über die Plastiktüte bis zum Fischernetz war alles vertreten. Marcus Eriksen vom Five Gyres Institut hat mit seiner Forschungsgruppe 24 Plätze internationale Gewässern beprobt und kommt zu dem Schluss: Schätzungsweise 5,25 Billionen Plastikteile aller Größen schwirren in den Meeren umher. Mikroplastikteile befinden sich in Fischen und Muscheln, eine Bedrohung mittlerweile auch für die Fisch verzehrenden Menschen.

Dass auch die Deichvorländer der Nationalparks keine Pufferzonen sind, zeigen zwei Beispiele. Durch Ems, Elbe und Weser wird die Nordsee täglich mit Nährstoffen aus der Landwirtschaft getränkt. Die Nordsee wird überdüngt. Jährliche Algenblüten sind nur eine ihrer Reaktionen. Ebenso schlimm sind die ständigen Ausbaggerungen der Fahrrinnen und der Häfen. Allein die Verschlickung des Hamburger Hafens hat deutlich zugenommen. Die Baggermengen wuchsen von 2,45 Millionen Kubikmeter 2011 auf 6,07 Millionen Kubikmeter 20213. Die Baggerkosten erhöhten sich von 40 Millionen Euro 2011 auf 66 Millionen Euro in 2014. 2016 sollen es laut Hafenbehörde gar 85 Millionen werden. An der Ems sieht es nicht besser aus. Allein für die Überführung der gigantischen Kreuzfahrtschiffe der Papenburger Meyer Werft wurde der Fluss – mit Zustimmung und „Kooperation“ von WWF, BUND und NABU zerstört. Er ist heute sauerstofffrei. Die gewaltigen Mengen ausgebaggerten Schlicks werden größtenteils in der Nordsee verklappt und ersticken das Benthos – auch in den Nationalparken.

Ein Schlaglicht auf den Umgang mit Schutzzonen wirft eine, dem ersten Anschein nach unscheinbare Begebenheit. Anfang 2000 plante die Stadt Esens in Bensersiel eine Umgehungstrasse. Die benachbarte Gemeinde Neuharlingersiel wünschte sich Golfplätze. Dumm nur, die gesamte Region war vorgesehenes Vogelschutzgebiet. Peter Südbeck, damals Leiter der niedersächsischen Vogelwarte, stufte flugs die Region in seiner Schutzwürdigkeit herab. Erst ein Gegengutachten des ehrenamtlich arbeitenden Wattenrates widerlegte Südbeck. Das Land musste das Gebiet der EU als Schutzgebiet melden. Dabei schnibbelte sie allerdings die Flächen für die Umgehungstrasse und die Golfplätze aus dem flächendeckenden Schutzgebiet aus, um die Bauplanungen nicht zu gefährden. Sie enteignete zum Beispiel den Besitzer der Flächen für die Umgehungsstrasse und baute das Asphaltband. Illegal wie drei richterliche Instanzen feststellten,. Bis heute hat Esens weder die Strasse zurückgebaut noch den Besitzer entschädigt.

![Blick in das Vogelschutzgebiet V63, "Ostfriesische Seemarschen von Norden bis Esens" mit illegal gebauter Umgehungsstraße in Bensersiel und Windpark direkt am Vogelschutzgebiet, Foto (C): Manfred Knake]()

Blick in das Vogelschutzgebiet V63, „Ostfriesische Seemarschen von Norden bis Esens“ mit illegal gebauter Umgehungsstraße in Bensersiel und Windpark direkt am Vogelschutzgebiet, Foto (C): Manfred Knake

Zugegeben, die Beurteilung des aktuellen Stands der Nationalparkorganisation mag etwas einseitig sein. Weiterhin bleibt die flächendeckende Ausweisung von Schutzgebieten sinnvoll. Auch der pädagogische Aspekt der Arbeit im Nationalpark ist wichtig. Allein in Niedersachsen informieren 19 Nationalparkhäuser über Naturschutz im Wattenmeer. Vielerorts zählen sie zu den touristischen Hauptattraktionen mit den meisten Freizeitangeboten für Gäste. Auch die Neueinstellung von Nationalparkrangern ist positiv. Es sind immer noch viel zu wenige. Sie haben leider keine exekutive Befugnis, dürfen bei Verstößen gegen die Naturschutzgesetze keine Platzverweise oder etwa Geldstrafen verhängen. Auch haben sie in den riesigen Wassergebieten keine eigenen Boote. Mit ihren Anzeigen gegen Verletzungen der Schutzgebote tut sich die Polizei, wenn sie überhaupt etwas tut, sehr schwer. Da freut sich der gemeine Umweltschützer schon, wenn zum 30. Geburtstag des Nationalparks Wattenmeer in Wilhelmshaven kein Feuerwerk abgebrannt wird. Dies bleibt den Küsten- und Inselgemeinden für Silvester vorbehalten. Strafanzeigen des Wattenrates gegen die Feuerwerke wegen Verstoßes gegen das gesetzlich gebotenen Störungs- und Vertreibungsverbot von Watvögeln und Gänsen im Nationalpark schmetterte die Auricher Oberstaatsanwalt Johann Boelsen in seiner Einstellung des Verfahrens in einem Schreiben an den klagenden „Wattenrat“ : Es wäre ja gar nicht nachgewiesen, dass in den entsprechenden Gebieten (Nationalpark, Weltnaturerbe!) überhaupt Vögel gewesen wären.